こんにちは、ナカシン(@single_life2021)です。

今日はロードバイクをR250縦型輪行袋に入れて、電車に乗車する方法を紹介します。

ロードバイクに乗り始めて2年が経過。

輪行袋を買って、ついに念願だった輪行(りんこう)デビューを果たしました。

輪行とは自転車を専用の袋に入れて公共交通機関で移動すること。

自転車を分解して袋に詰めれば、電車に乗ることができるのです。

この輪行をサイクリングに取り入れることで、

- 行きは自転車・帰りは電車で帰宅。

- 片道分のみに時間と体力を使う。

- 移動距離は2倍に伸びるため、より行動範囲が広がる。

- 見知らぬ町に自転車を運んでからサイクリングする。

といったさまざまなメリットを享受できます。

また、「疲れた」「怪我した」「パンクした」などアクシデント発生時も輪行は便利です。

自転車を袋に入れさえすれば、そのまま家に帰れますからね。

私はまだ5回しか輪行を経験してませんが、すでにかなりハマってます。

そこで、購入したR250輪行袋のレビューと使い方、実際に自転車を入れて電車に乗るまでの流れをまとめました。

R250縦型軽量輪行袋のレビュー

まずは、購入したR250縦型軽量輪行袋のレビューです。

基本情報から。

| 商品名 | R250縦型軽量輪行袋 |

| 品番 | R25-M-RRB-100BKEK |

| カラー | ブラック |

| サイズ | 縦1100 × 横950 × 底幅250mm 収納サイズ:縦170 x 底70 x 80mm |

| 重量 | 約350g |

| メーカー | R250(アールニーゴーマル) |

| 付属品 | 外袋 スプロケットカバー フレームカバー 肩掛けストラップ 車輪固定用ストラップ エンド金具 輪行マニュアル |

輪行袋は各メーカーや商品によって形状が異なります。

種類は縦型と横型があり、その中でも横型には前輪を外すタイプと両輪を外すタイプに分かれています。

電車へ持ち込む場合、気になるのは収納した時のサイズですよね?

一般的にJRと私鉄各社の規定は下記のようになっています。

- 自転車を折りたたむか解体して専用の袋に収納する。

- 輪行袋から一部出ている状態はダメ。

- 縦・横・高さの合計は250cm以内。

- 長さは最大2m。

- 重さは30kg以内。

これらを考慮すると、前輪を外すタイプはサイズが大きすぎてルール違反。

両輪を外すタイプでも横型だと幅があるので、車内で一般の乗客に迷惑をかける可能性があります。

商品パッケージ

さて、届いたR250縦型軽量輪行袋の外装です。

輪行袋だけでなくエンド金具もセットなので、この商品を選びました。

エンド金具とは後輪を外した場所(自転車のフレーム)に取り付けるパーツのこと。縦型で輪行すると、車輪のないフレームや変速機は変形や破損のリスクがあるためエンド金具で保護します。

輪行袋本体と付属品

商品内容の輪行袋本体と付属品です。

R250縦型軽量輪行袋には、輪行に必要なものが全てそろっています。

イラストで描かれた輪行方法を解説したマニュアルもあるので安心。

- 輪行袋本体

- 外袋(ワンタッチバックル付)

- スプロケットカバー

- フレームカバー

- 肩掛けストラップ

- 車輪固定用ストラップ(3本)

- エンド金具

- 輪行マニュアル

R250縦型軽量輪行袋に自転車を収納する方法

さて、輪行袋への収納は必ず事前に練習しておきましょう。

輪行マニュアルも付属してますが、身体で覚えないとできません。

初心者がぶっつけ本番でやると、袋にうまく入らなかったり、自転車の解体・組み立てができないってことも。

とくにチェーンのある後輪を外すのは、最初怖くないですか?

最初は輪行作業に1時間ぐらいかかってたと思います。

3回ぐらい練習し、30分以内になった段階で本番デビューした感じです。

慣れるまで練習あるのみですね。

ちなみに、輪行のやり方を解説した動画はこちらがおすすめ。

「輪行マイスター」 の岩田さんが初心者向けに輪行方法を解説しています。

動きに無駄がなく、分かりやすいのでこの動画を繰り返し見ながら作業をすると、短期間でマスターできるでしょう。

私は今でも、ロングライドに行く前はこの動画で復習します。

詳しい輪行方法は動画を見ればわかるので、ここではポイントだけ押さえておきます。

ギアをアウタートップにする

自転車のギアをアウタートップにしたいので、フロント(チェーンリング)を外側の重いアウターへ。

アウターにする理由は自転車を輪行袋に入れたときに、チェーンリングの歯が当たって袋が破れるのを防ぐため。

リア(スプロケット)は後輪を外しやすい、一番外側の重いトップギアにします。

ブレーキのクイックレバーを開放し車輪を外す

車輪を外す前に、ブレーキのクイックレバーを開放。

後輪を外してフレームを逆さまにし、続いて自転車の前輪を外す。

後輪を外してフレームを逆さまにし、続いて自転車の前輪を外す。

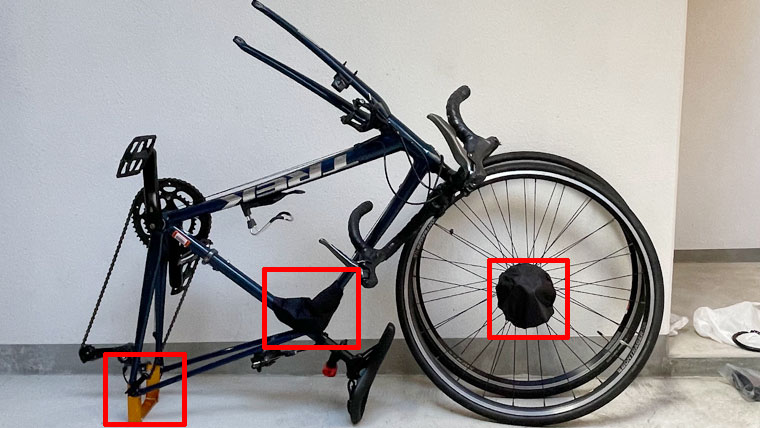

傷がつきやすい場所にカバーとエンド金具を取付け

付属のスプロケットカバーとフレームカバー、エンド金具をそれぞれ取付けて、自転車のフレームを立てる。

エンド金具に使うクイックレバーは後輪から外して使ってください。

エンド金具に使うクイックレバーは後輪から外して使ってください。

バネは細い方が内側。

エンド金具をつけた状態がこちら。

エンド金具をつけた状態がこちら。

あとはリアディレイラーの損傷を防ぐために、変速レバーを操作しローギアの位置に。

フレームを車輪で挟んでストラップで固定する

前輪はチェーン側に配置する。

後輪はスプロケットを内側にしてチェーンの反対側に置き、ハンドルも反チェーン側に倒すとバランスが良くなります。

ところで、輪行袋にはフレームとタイヤを固定するベルトが付属しています。

バックルで止めるタイプのものですが、これが意外と使いにくい。

長さを調整する必要があるし、しっかり締めたつもりでも、途中でゆるゆるに。

そこで、私は100均で買った黄色のマジックテープ式のベルトで固定しています。

マジックテープだと締めて、そのまま貼るだけ。

マジックテープだと締めて、そのまま貼るだけ。

短時間で作業できて強度的にも申し分ありません。

100均だと品質が不安だったり、売ってない店もあるので、自転車用の中締ベルトを買っても良いでしょう。

肩掛けストラップを通して輪行袋に入れる

輪行袋に入れる前に、肩掛け用のストラップをフレームに通します。

袋は外側にめくるように広げる。

内側の底にはサドルとリアディレイラーのイラストがプリントされているので、その通りに自転車を置く。

輪行袋に全体が入ったら完成

肩掛けストラップを輪行袋の穴から出して、ステムに通して固定。

あとは輪行袋を上までたくし上げてから、巾着紐を締めれば出来上がりです。

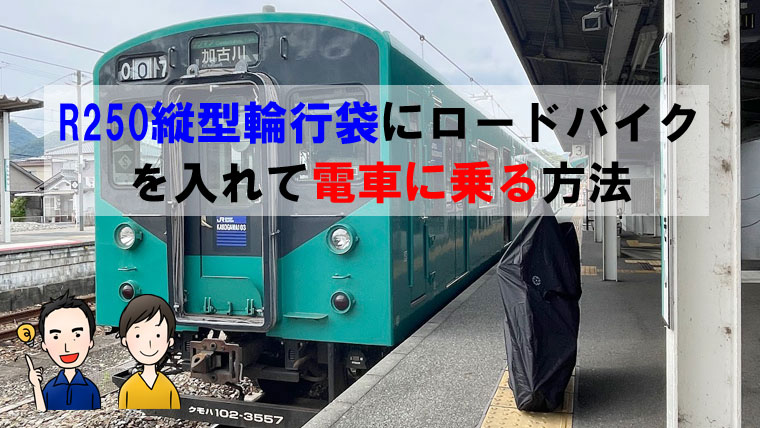

輪行でJR西脇市駅から長尾駅まで移動してみた

自転車を解体して輪行袋に入れる練習をしたらいよいよ実践です。

でも、いざ本番に入ると、意外と時間かかったり作業工程を忘れるもの。

混雑する都市部の駅で輪行デビューすると、慣れるまでは人の目が気になるし、誰かとぶつかることもあります。

最初は乗客の少ない駅からスタートする方が良いでしょう。

例えば、私が先日行った西脇市駅のような場所がおすすめ。

運行本数が1時間に1本程度のローカル駅で、電車が来ない時間帯はガラガラです。

小さい駅だと輪行作業をするスペースが容易に見つかります。

小さい駅だと輪行作業をするスペースが容易に見つかります。

周囲から変な目で見られることもありません。

時間をかけてゆっくり自転車を解体して、輪行袋に収納することができます。

スムーズに作業が完了したので、電車が来るまでしばらく待機。

スムーズに作業が完了したので、電車が来るまでしばらく待機。

この後、輪行袋を肩に担いで改札を通過するわですが、初輪行のときに注意して頂きたいのは自動改札機です。

一般的な自動改札は幅がけっこう狭い。

なので、改札を通るときは肩に担がず、手持ちで輪行袋を先に通過させる。

または車椅子用の幅が広い自動改札機を通る方が安心です。

さあ、JR加古川線 → JR神戸線 → JR東西線 → JR学研都市線と乗り継いで帰宅します。

さあ、JR加古川線 → JR神戸線 → JR東西線 → JR学研都市線と乗り継いで帰宅します。

輪行で移動する場合、電車の乗り換えは少し面倒ですが、追加料金なしで自転車と一緒に乗れるのはありがたいですね。

JRの最寄り駅である学研都市線の長尾駅に到着。

JRの最寄り駅である学研都市線の長尾駅に到着。

到着後は再び作業ができる場所を見つけて、自転車を組み立てる。

で、輪行袋を畳んで片付けから帰宅という流れになります。

事前に何度か輪行の練習をしておけば、当日の組立作業もすぐにできると思います。

ただ、私が初めて外で作業をしたときの話ですが、風の影響をモロに受けました。

- 輪行袋に入れるときに風が強くてうまく入らない。

- 輪行袋・カバー・ストラップが風で飛ばされる。

といったことはよくあるみたいです。

なので、輪行の場所選びが重要なのと、帰り乗車する駅には1時間前ぐらいに行くことをおすすめします。

R250縦型輪行袋にロードバイクを入れて電車に乗る方法:最後に

以上、R250縦型輪行袋にロードバイクを入れて電車に乗る方法でした。

輪行袋は各メーカーからさまざまな形状のものが販売されていますが、電車に乗る場合は縦型を選んでください。

収納したときの状態がコンパクトで袋自体も軽い。

サイズもJRと私鉄各社の規定内に収まります。

ただ、縦型にはデメリットもあって、両輪を外してエンド金具をつけるため、横型よりも収納に時間と手間がかかる。

事前に出し入れの練習も必要になります。

でも、電車内では邪魔になりにくいですし、輪行作業も慣れたら素早くできます。

商品を選ぶ際はエンド金具つきかどうかチェックしておきましょう。

R250はセットになっているので、初心者はこれを買っとけば大丈夫です。

私はまだ輪行を初めて数回ですが、R250縦型輪行袋に不満な点はなく、これのお陰で行動範囲が広がりました。

輪行を始めようとお考えの方は、ぜひ輪行袋を買ってください。

きっと益々サイクリングが好きになるでしょう。